在硅谷科技巨头的管培生计划里,精英们穿着定制西装在玻璃幕墙下做商业沙盘;而在华为松山湖基地,新晋管理者正背着帐篷在热带雨林里搭建应急通信站——这两种截然不同的干部培养路径,揭开了现代企业管理的深层命题:真正能扛住风暴的领导者,究竟该在课堂里成长,还是在战壕里淬炼?

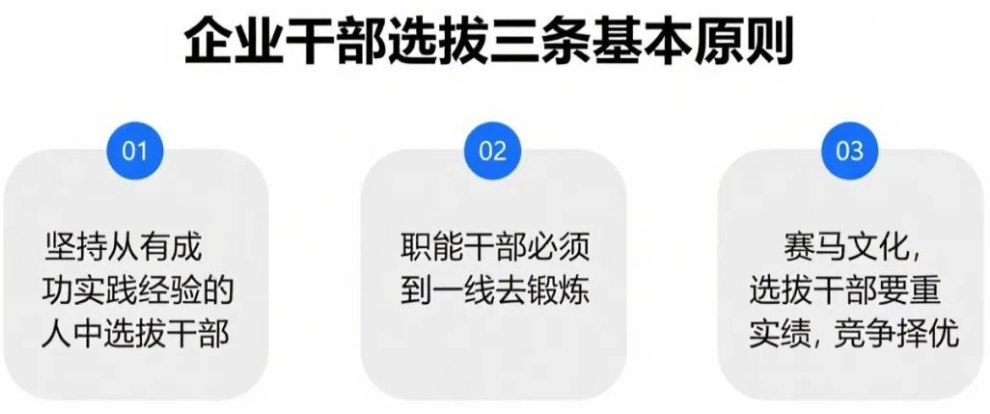

华为用30年的实践给出了答案:“没有实践的管理者,就像没上过战场的将军,纸上谈兵终是纸老虎。” 从非洲丛林到北极基站,从战火中的叙利亚到地震后的印尼,华为80%以上的高管成长轨迹都刻着“实践”的烙印。这并非偶然,而是其底层管理哲学的必然。华为干部培养的底层逻辑,根植于其对“领导力本质”的深刻认知。不同于传统企业“先认证后上岗”的科层制思维,华为坚持"领导力只能在实践中生长"的管理哲学。这一理念的源头,可追溯至任正非对“战争与和平”的辩证思考:“和平年代的将军都是‘演习’出来的,而真正的战争会撕掉所有伪装——华为要做的,就是把干部推向前线,让炮火成为最好的考官。”这种理念并非空想,而是基于组织行为学的科学验证。哈佛商学院研究表明:管理者的核心能力(如危机决策、资源整合、跨文化协作)70%来自实战经验,20%来自向他人学习,仅10%来自课堂培训。华为将其转化为"721法则"——70%的实践历练、20%的导师辅导、10%的理论学习,构成了干部成长的黄金比例。而根据华为的实战经验——将军的成长需要“三个战场”:

市场一线是“流血的战场”,考验商业敏锐度;

艰苦地区是“耐力的战场”,锻造意志品质;

跨领域作战是“融合的战场”,培养系统思维。

这三大战场的设计,本质上是将干部置于“力极限区”,通过持续突破舒适区实现领导力的跃迁。

华为坚持“猛将必发于卒伍”的原则,这深刻体现了其干部并非“选”出来,而是通过实战和艰苦磨砺“打”出来的理念。真正的将领,是那些经历过九死一生仍能站起来,能在黑暗中点燃火把,把泥泞之路走成康庄大道的人。

从基层做起: 华为的新员工入职培训被戏称为一场“炼狱”。无论是博士还是学士,一旦进入公司,过去的学历和地位都将清零。他们必须“从工人做起”,从最基础的岗位开始实践。华为坚信,只有经历过一线的实干,才能真正理解业务,形成务实作风。

有意识的“贬职”与轮岗: 华为经常有意识地将干部“贬”到基层,但这并非惩罚,而是实实在在的就职。通过这种方式,他们能培养综合能力,磨炼心智,从而在未来的管理岗位上做出更科学、更贴近实际的决策。

责任与牺牲: 在面临严峻挑战时,华为的干部和员工总能展现出极高的责任心和牺牲精神。例如,在重大自然灾害或战乱地区,他们主动请缨,冲锋在前,正是这种品质铸就了能战之师。

华为的实践为所有企业提供了宝贵的启示,尤其是在这个变化比计划更快的时代:正如纳西姆·塔勒布在《反脆弱》中所言,真正的强大并非对抗风险,而是从波动中受益。华为将干部推向前线,本质上是在构建组织的“反脆弱”能力。越是艰苦的环境,越能激发人的潜能;越是复杂的任务,越能锻造系统的抗风险能力。这种培养模式,让组织从每一次挑战中变得更强。传统培训常陷入"学用脱节"的困境,而华为的“战场教学”让能力培养直接对接业务场景。例如,在中东战乱地区锻炼的干部,回国后处理客户投诉时更能理解“安全需求”的优先级;在非洲拓荒过的管理者,推动海外市场时会天然具备"本地化思维"。这种“场景-能力-经验”的闭环,让知识真正转化为生产力。

华为干部成长的周期通常需要5-8年,期间可能经历多次岗位轮换、海外派驻甚至"失败项目"。这种"慢培养"的背后,是对"领导力需要时间沉淀"的深刻认知。正如华为内部流传的一句话:“我们不追求‘速成将军’,只培养‘打胜仗的兵’——十年磨一剑,霜刃未曾试,等需要你的时候,才能一剑封喉。”华为的成长史本质上是一部“干部成长史”。从代理交换机的小公司到全球科技巨头,从“农村包围城市”到“攻克无人区”,每一次跨越都离不开那些在一线摸爬滚打、在战火中淬炼成钢的管理者。

在这个变化比计划快的时代,所有企业都应该记住:最好的管理课不在商学院的教室里,而在市场的战壕里;最优秀的领导者不是"培养"出来的,而是在实战中"打"出来的。这,就是华为用血与火写就的干部成长密码。