当鸿蒙操作系统5终端设备量在 7 月 30 日突破千万台大关时,余承东的致谢微博背后,是一个更值得深思的信号:中国科技企业不仅打破了 “国产系统活不过三年” 的魔咒,更在全球技术围堵中,走出了一条从无序到有序的生态重构之路。

工信部 7 月发布的数据进一步证实了这一趋势:鸿蒙终端搭载设备已突破 11.9 亿台。在2025年上半年的手机市场中以领先优势超越苹果,在折叠屏领域更是以“一敌十”的压倒性优势领先,成为了真正能与 iOS、安卓并驾齐驱的 “第三极”。这些数字的背后,是华为用实践诠释的生存哲学——在外部封锁中构建有序生态,这正是熵减法则最生动的商业演绎。

01

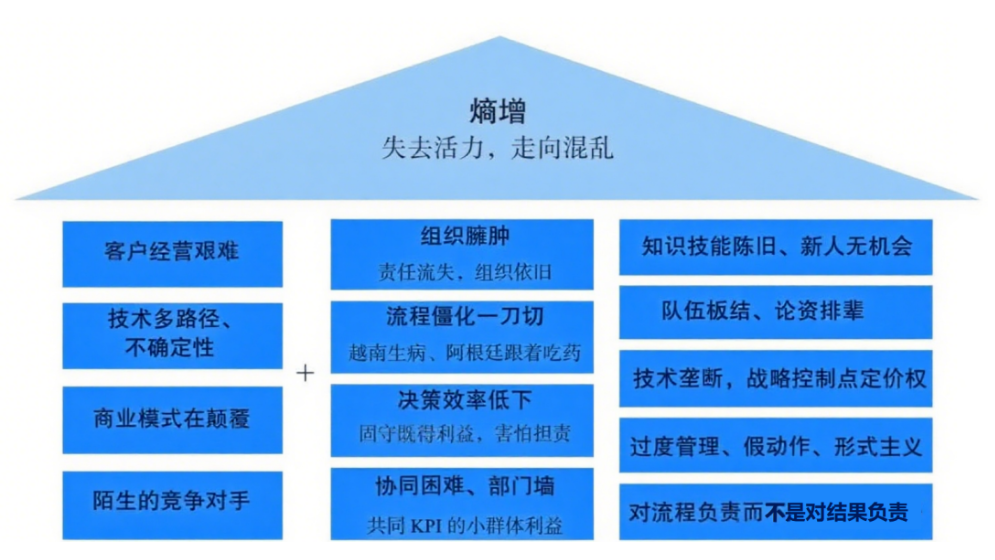

在物理学中,熵代表系统的无序程度。根据热力学第二定律,孤立系统的熵只能增加或保持不变,这意味着系统会自然地趋向于更加无序的状态。对企业来说,熵增的后果是失去活力,走向混乱:

但是,对于非孤立系统——即能够与外界进行能量和信息交换的开放系统来说,可以通过消耗外部能量来减少自身的熵,从而维持或增加自身的有序性。

02

“铁三角”作战单元: 在面对市场竞争时,华为将销售、交付和服务团队整合成一个“铁三角”作战单元,将决策权下放到一线,由“班长”指挥“炮火”。例如,在非洲市场,一个“铁三角”团队作为面向客户的窗口,可以直接根据当地客户需求,快速调整方案和资源,拉动公司后端E2E组织和能力支撑,无需层层上报审批,大大提高了响应速度和市场竞争力。

轮值CEO制度: 每半年一次的权力轮换,如同为企业注入了一剂“活血”。它不仅避免了因个人集权导致的僵化和路径依赖,更通过动态平衡,迫使管理者在有限任期内做出高效决策,保持了组织的敏感度和创新活力。这种制度设计,比任何管理口号都更具熵减智慧。

“让听得见炮火的人指挥战斗”: 这一理念彻底打破了传统的职能部门壁垒。它意味着将决策权和资源分配权,赋予最了解市场、最贴近客户的一线员工。例如,在某个海外项目,一线项目经理可以根据客户的紧急需求,直接调动后方研发资源,而无需经过繁琐的审批流程。这种分布式决策,正是破解熵增陷阱、保持组织高效运转的关键。

03