作者 | 卓为

来源 | 薄云咨询

引言:

“有灵魂”的装备:超越定制的深层价值

在非标自动化装备行业,一个普遍的认知是:只要能满足客户的定制化需求,按时交付项目,就算成功。然而,仅仅做到这些,远不足以在激烈的市场竞争中构建持续的竞争力。真正的核心在于打造“有灵魂”的产品,它才能支撑企业的长期发展,而非仅仅是完成一个个项目。那么,何为“有灵魂”的产品?如何实现呢?

本篇将聚焦产品竞争力的本质,揭秘实现产品之魂的关键策略。

1

“练拳不练功,到头一场空”:

产品竞争力的本质

许多非标自动化装备企业,因为不同客户定制需求的差异性,导致每个项目的差异极大,所有人都扑在为了满足客户的交期、成本和性能要求的订单项目上,缺少真正看护产品平台的人员,持续构建产品竞争力,表现为在交付端的紧急救火和开发端堆人堆料。这种模式在短期内或许能解决燃眉之急,却非常辛苦且不可持续,无异于“练拳不练功,到头一场空”。

企业必须深刻认识到,真正的竞争力源自产品本身所具备的“灵魂”。这种灵魂体现在其产品内核的先进性、稳定性、可靠性和经济性。它要求企业从根源上思考如何打造一个具有生命力的产品体系,能够自我迭代、自我优化,并支撑企业在市场中持续领先。

2

系统工程:

产品从0到1的基石

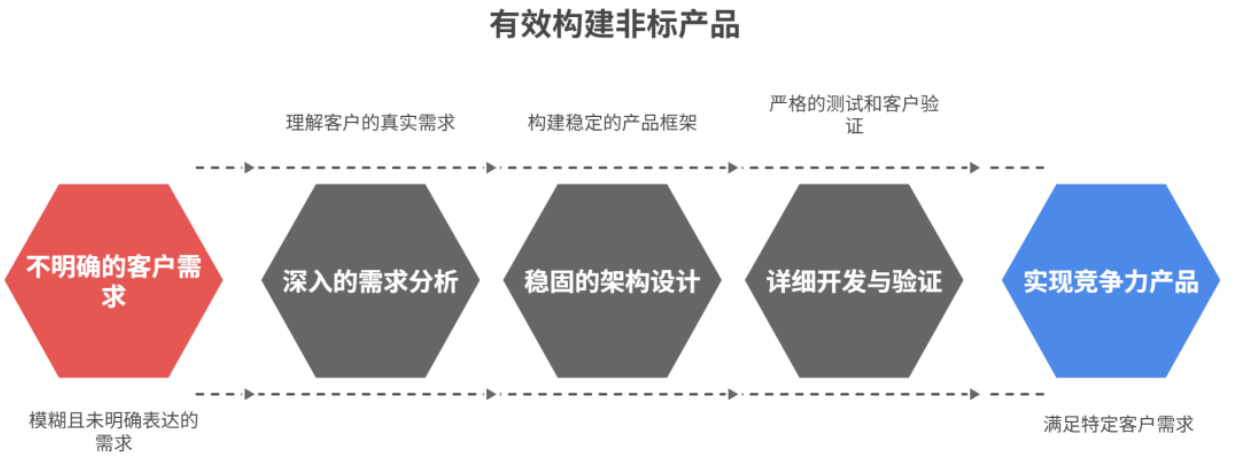

非标产品的从0到1过程,它是一个复杂而严谨的系统工程。这一过程是形成产品竞争力的基础,涵盖了从需求理解到最终验证的全生命周期。

1. 需求工程:理解客户的“真需求”

在非标领域,客户的需求往往是高度个性化的,甚至可能存在隐性需求或模糊表达。成功的系统工程始于对客户“真正要用的需求”的深刻理解,而非停留在表面上的“吹牛逼的交流需求”。

这需要企业投入大量精力进行需求分析、需求管理和需求验证。通过与客户的深度沟通、现场调研、甚至参与客户的工艺试验,挖掘其核心痛点和未来预期。

2. 架构设计:构建稳固的产品骨架

在产品概念阶段,即需求初步明确、方案方向确定之后,进行整体架构设计至关重要。这包括功能架构(产品实现哪些功能)、物理架构(产品各部分如何组合)、软件架构(控制系统如何设计)等。

良好的架构设计,能够确保产品的可扩展性、可维护性和可靠性。它为后续的详细设计和开发奠定坚实基础,避免后期因架构缺陷导致的颠覆性修改。在非标行业,一个稳定性与兼容性强的架构,能够为未来不同定制需求提供快速响应的基础。

3. 详细开发与验证:精益求精的实现

将架构细化为具体的光机电软等子系统活动,并进行对应的测试和验证。这包括单元测试、集成测试、系统测试,以及严格的客户现场验证。

产品的从0到1并非一蹴而就,它是一个分阶段迭代的过程。在非标项目中,多项目的交付经验是促进产品成熟、不断完善的重要途径。每一个项目都是一次实战验证,通过复盘和总结,将经验固化到产品平台中,逐步提升产品的健壮性和通用性。

3

“向下扎到根”:

核心单元技术与部件自主可控

与此同时,构建非标自动化装备的核心竞争力,绝不能停留在表层的集成,而必须“向下扎到根”,即实现核心单元技术的突破和关键部件的自主可控。

1.核心单元技术的突破

核心单元技术是指构成装备核心功能、性能的关键技术点。这些技术往往是行业的技术制高点,也是决定产品性能上限的关键。依赖外部技术,不仅可能受制于人,也难以实现真正的差异化竞争。通过自主研发攻克这些技术难关,能够为企业带来独有的技术优势,形成难以被轻易模仿的“护城河”。

2.关键部件的自主可控

在工业自动化领域,许多关键部件通常由国际巨头/或是行业标杆垄断。长期以来,过度依赖外购关键部件,会带来多重风险:

供应链不稳定: 国际形势、疫情等因素可能导致关键部件供应中断或延期,直接影响项目交付。

成本受制于人: 缺乏自主生产能力,企业在采购时议价能力弱,成本控制难度大。

技术瓶颈: 外部部件往往是通用型,难以完美匹配非标装备的特定需求。若无法对其进行深度定制或二次开发,将限制产品性能的进一步提升。

因此,实现核心部件的自主可控,或至少是具备深度定制和国产替代的能力,是非标企业构建长期竞争优势的关键。这不仅能保障供应链安全、优化成本,更能通过技术融合创新,打造出更具竞争力的产品。

3.构建技术护城河

通过在关键技术点把握和核心部件自主可控等维度上形成代际性优势,企业能够构筑难以被竞争对手轻易模仿的技术壁垒。这种壁垒不仅体现在单一技术点上,更体现在对整个系统复杂性的驾驭能力上。高强度的研发投入,虽然周期长、风险高,但一旦突破,将带来指数级的回报,使企业在行业中占据领先地位。

4

产品化思维:

从定制到标准化的蜕变

非标自动化装备的特性决定了其产品化之路异常漫长且充满挑战,在交付项目拥抱并践行“产品化思维”,是实现企业实现蜕变的可行之道。

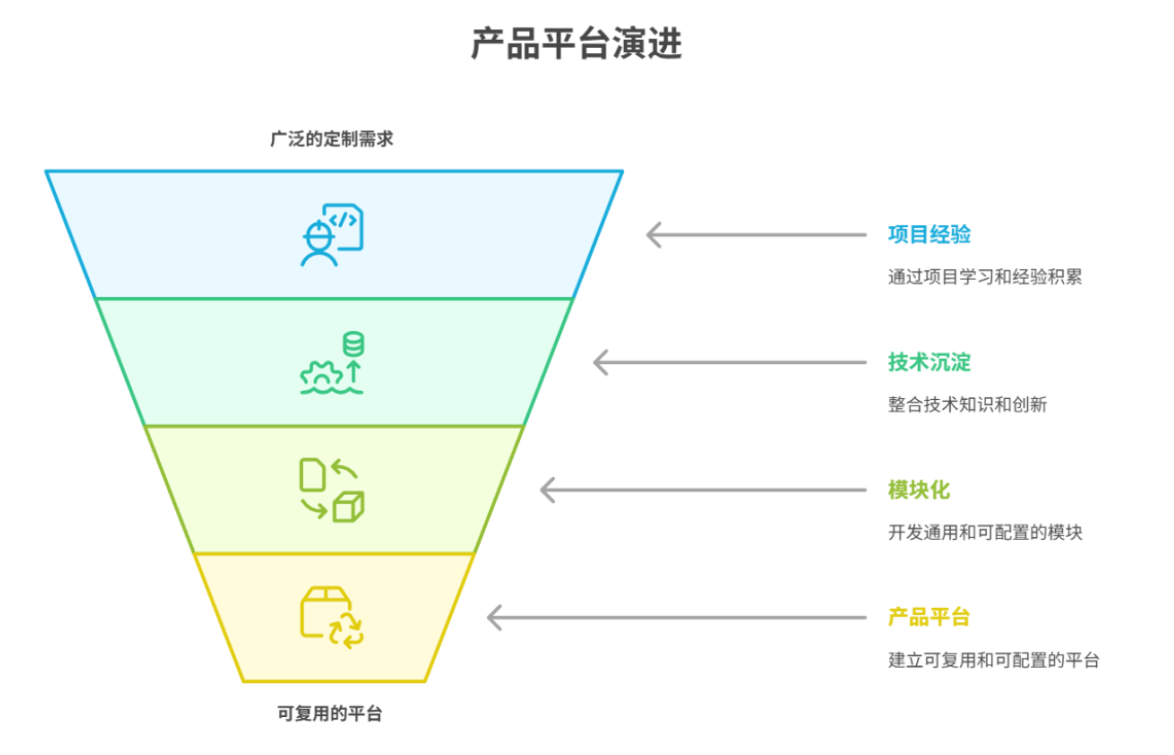

1.非标产品化的漏斗模型

非标产品的持续迭代形成稳定的产品平台周期很长。企业在实践中,应当逐渐形成一个“漏斗模型”:从广泛的定制化需求中,通过项目经验和技术沉淀,逐步提炼出通用的、可配置的模块或子系统,最终沉淀为可复用、可配置的产品平台。

这并不意味着所有产品都要变成标准化,而是要将“定制化”的需求进行分类和解构。将大部分需求通过配置化实现,只有小部分需求需要全新定制。

2.“套路”与“思维”的价值

尽管在非标项目中,大量产品的需求定义、关键部件选型、结构布局等设计要求可能由甲方明确提出,设备厂很多时候只能在有限空间下“跳舞”。

但“做产品的套路”和“做产品的思维”(从需求工程到系统设计到详细开发验证的逻辑过程)能够帮助产品打下坚实基础。这意味着,即使在最定制化的项目中,也要用产品化的思维去思考如何复用、如何优化、如何沉淀经验,从设计之初就逐步抽取出产品平台,并持续夯实。

5

结语

产品是驱动非标自动化装备企业走向商业成功的“灵魂”。在日益复杂的市场环境中,企业不能满足于简单的项目交付,而必须将重心放在产品能力的构建上。通过深耕系统工程,实现核心单元技术突破和关键部件自主可控,并积极培育“产品化思维”,非标自动化装备企业才能真正将“非标”挑战转化为长期的核心竞争力,实现产品价值的最大化,并在未来竞争中立于不败之地。